暦は日本人が自然と一体となり、昔から人々の生活とともにあり、日や月や季節の移り変わりを知るため、古くから暮らしに欠かせないものでした。森羅万象、すべてのものに神が宿ると考えた「八百万の神」の精神は、豊かな自然を繊細に感じるなかで生まれました

暦っていつごろからあったの?

西洋では紀元前四千年前から暦が存在していたと言われています。東洋でも中国の黄河文明時代にはすでに存在していたといわれています。気が遠くなるような大昔の暦とは、太陽が沈み月が出て、そしてまた太陽が昇るという一日や暑くなったり寒くなったりする季節の循環を知るためのものでした。ある時、古代中国の皇帝は「月はいつも正しくどこでも同じ循環を繰り返している」ということに気づきました。のちに月の満ち欠けを基に新月の日を基準にして、新月から次の新月までを「ひと月」にしようと考えたのでした。

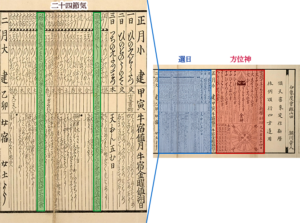

二十四節気

一年はどうやって決めたの?

月の満ち欠けがひと月なら、季節も同様に繰り返すだろうと考えた皇帝は、それ以来自然をよく観察するようになりました。すると、およそ2週間程で「ある変化」が起きることに気づきました。

例えば、急に気温が上昇して木々が芽吹き始めたり(立春)、これまで降った雪や氷がとけて水になったり(雨水)、土の中に隠れていた虫たちが活動し始めたり(啓蟄)、などといった【二十四節季 (にじゅうしせっき)】を決め、それを1年としました。二十四節季は、その時々にふさわしい季節を表す名前がつけられています。

日本の暦はいつ始まったの?

暦は中国から朝鮮半島を通じて日本に伝わりました。大和朝廷は百済(くだら)から暦を作成するための暦法や天文地理を学ぶために僧を招き、飛鳥時代の推古12年(604)に日本最初の暦が作られたと伝えられています。

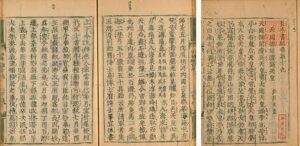

◆日本書紀 巻19 ◆出版年:1610(慶長15年)

暦は朝廷が制定し、大化の改新(645)で定められた律令制では、中務省(なかつかさしょう)に属する陰陽寮(おんみょうりょう)がその任務にあたっていました。陰陽寮は暦の作成、天文、占いなどをつかさどる役所であり、暦と占いは分かちがたい関係にありました。平安時代からは、暦は賀茂氏が、天文は陰陽師として名高い安倍清明(あべのせいめい 921-1005)を祖先とする安倍氏が専門家として受け継いでいくことになります。

太陰太陽暦とは?

当時の暦は、「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」または「太陰暦」、「陰暦」と呼ばれる暦でした。1ヶ月を天体の月(太陰)が満ち欠けする周期に合わせます。天体の月が地球をまわる周期は約29.5日なので、30日と29日の長さの月を作って調節し、30日の月を「大の月」、29日の月を「小の月」と呼んでいました。一方で、地球が太陽のまわりをまわる周期は約365.25日で、季節はそれによって移り変わります。大小の月の繰り返しでは、しだいに暦と季節が合わなくなってきます。そのため、2~3年に1度は閏月(うるうづき)を設けて13ヶ月ある年を作り、季節と暦を調節しました。大小の月の並び方も毎年替わりました。暦の制定は、月の配列が変わることのない現在の太陽暦(たいようれき)とは違って非常に重要な意味をもち、朝廷や後の江戸時代には幕府の監督のもとにありました。太陰太陽暦は、明治時代に太陽暦に改められるまで続きます。

暦の普及――具注暦と仮名暦

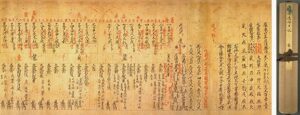

陰陽寮が定める暦は「具注暦(ぐちゅうれき)」と呼ばれ、季節や年中行事、また毎日の吉凶などを示すさまざまな言葉が、すべて漢字で記入されていました。これらの記入事項は「暦注(れきちゅう)」と呼ばれています。また、「具注暦」は、「注」が具(つぶさ=詳細)に記入されているのでこの名があります。「具注暦」は、奈良時代から江戸時代まで使われましたが、特に平安時代の貴族は毎日暦に従って行動し、その余白に自分の日記を記すことが多く、古代から中世にかけての歴史学の重要な史料となっています。

◆満済准后日記(応永20年(1413)具注暦)◆紙背は醍醐寺座主満済の日記(自筆)応永11年~29年(応永19年欠、1411~1422)11軸の内 重要文化財

どうして暦に吉凶があるの?

古来日本人は、自然を神様だと信じていました。一日を知り一年を知るようになると、古来の人たちはそれを生活に活かそうと考えるようになりました。ある時、「種まきはいつから始めると良いのか?」「狩りをするにはどの方向へ行ったら良いのか?」「今年は豊作になるだろうか?」「川の氾濫は起きないだろうか?」などをとても知りたくなりました。やがて江戸時代になると、モノを売り買いする商人が誕生。

家を建てる大工職人や西へ東へ行く旅人も生まれました。するとこうした人たちへアドバイスする人が必要となり日本では神主さんたちがそうした役割を担いました。神主たちにとっては自然そのものが神様ですので、自然を良く観察しながら「暦」を基に、文字の読めない人たちへ「この日に種を蒔くと良い」「婚礼はこの日にかぎる」「いま西の方へ行けば良いことがある」などと、生活の知恵を教えたのでした。

旧暦(きゅうれき)について

昔の暦は旧暦と呼ばれることがあります。旧暦という言葉は、単に昔の暦という意味で使用されたり、明治6年(1873)以降使用されている太陽暦(新暦と呼ばれる)への改暦以前の太陰太陽暦のことを呼んだりしますが、一般には、最後に用いられた太陰太陽暦である天保暦を基にした暦を指すといわれています。現在でも、旧暦に合わせて祭りなどの行事が行われることがあるため、旧暦による日付が暦に入っていることがあります。

暦の歴史↓下記文字クリックで詳細解説

■近世改暦 ■貞享改暦 ■宝暦改暦 ■寛政改暦 ■天保改暦 ■明治改暦

暦注(れきちゅう)について

昔の暦は1冊の本になっていて、方角の吉凶などの注が多く書かれていました。この注のことを暦注といいます。暦注に書かれていた言葉の多くは現在の暦からは消えてしまっています。しかし、干支(えと)や六曜(ろくよう)、二十四節気(にじゅうしせっき)や雑節(ざっせつ)など、現在の暦でも使われている言葉もあります。

二十四節気(にじゅうしせっき)

二十四節気(にじゅうしせっき)は、今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられています。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、「節(せつ)または節気(せっき)」と「気(中(ちゅう)または中気(ちゅうき)とも呼ばれる)」が交互にあります。太陰太陽暦(旧暦)の閏月を設ける基準となっており、中気のない月を閏月としていました。二十四節気は、その年によって1日程度前後することがあります。

| 季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |

| 春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |

| 雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |

| 啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |

| 春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |

| 清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |

| 穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |

| 夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |

| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |

| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |

| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |

| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |

| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |

| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |

| 処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |

| 白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |

| 秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |

| 寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |

| 霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |

| 冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |

| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |

| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |

| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |

| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |

| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |

雑節(ざっせつ)

二十四節気と同様に季節の移り変わりの目安となるもの。今でも行事などが行われています。

| 雑節 | 解説 |

| 社日 (しゃにち) |

春分、秋分に最も近い戊(つちのえ)の日で、1年に2回ある。春には豊年を祈り、秋には成熟を祝う行事をそれぞれ行う。 |

| 節分 (せつぶん) |

元は四季にあったが、後に春だけについていわれるようになった。立春の前日のことで、邪気を払う行事がなされる。 |

| 彼岸 (ひがん) |

春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。 |

| 土用 (どよう) |

立春、立夏、立秋、立冬の前18日間。この期間は、土公神(どくじん)が支配するといわれ、土を犯すことは忌むべきこととされた。 |

| 八十八夜 (はちじゅうはちや) |

立春から数えて88日目をいい、種まきの目安の日。 |

| 入梅 (にゅうばい) |

二十四節気のうち、芒種の後の壬(みずのえ)の日。梅雨はそれから31日間とされる。 |

| 半夏生 (はんげしょう) |

天より毒気を下す日という。夏至より10日後とされる。 |

| 二百十日 (にひゃくとおか) |

立春から数えて210日目の日。必ず暴風雨があるとされる。 |

| 二百ニ十日 (にひゃくはつか) |

立春から数えて220日目の日。二百十日と同じ意味を持つ。 |