8代将軍徳川吉宗は、西洋天文学に深い関心を寄せ、算学家の建部賢弘(たけべかたひろ 1664~1739)やその弟子の中根元圭(なかねげんけい 1662~1733)を召して、天文暦学の研究を行いました。また、元圭に『暦算全書』の訳述を命じましたが、この書は中国に来た宣教師の編さんした『崇禎暦書(すいていれきしょ)』により、清の梅文鼎(ばいぶんてい)が西洋天文学の知識を取り入れたものです。

天文方の渋川則休(しぶかわのりよし 1717~1750)と西川正休(にしかわまさやす1693~1756)は吉宗の命を受けて改暦の準備を進めましたが、吉宗や渋川則休の死、西川正休と土御門泰邦(つちみかどやすくに 1711~1784)の対立、さらに正休の失脚などによって、改暦の主導権を土御門泰邦が握るに至りました。進奏した暦法は「宝暦甲戌(こうじゅつ)元暦」と名づけられ、宝暦5年(1755)から施行されました。この宝暦暦は、貞享暦にわずかな補正を加え、暦注を増したものです。しかし、宝暦13年(1763)9月の日蝕予報に失敗し、幕府は明和元年(1764)に佐々木文次郎(ささきぶんじろう 1703~1787)に補暦御用を命じ、明和8年(1771)から幕府天文方による「修正宝暦暦」が用いられました。

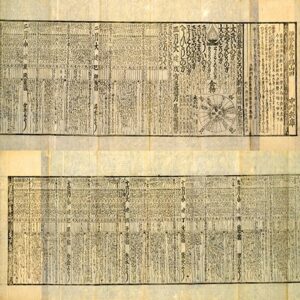

◆[伊勢度会暦]寶暦5 ◆1754(宝暦4年)

宝暦の改暦後、最初の伊勢暦。前文に「貞享以降距数十年用一暦其推歩与天差矣今立表測景定気朔而治新暦以頒之於天下」とあり、暦注を追加したことなどの注意書きが付されている。