江戸時代に入り天文学の知識が高まってくると、暦と日蝕や月蝕などの天の動きが合わないことが問題となり、江戸幕府のもとで暦を改めようとする動きが起こりました。それまでは、平安時代の貞観4年(862)から中国の宣明暦(せんみょうれき)をもとに毎年の暦を作成してきましたが、800年以上もの長い間同じ暦法を使っていたので、実態と合わなくなってきていたのです。

そうして、貞享2年(1685)、渋川春海(しぶかわはるみ 1639~1715)によって初めて日本人による暦法が作られ、暦が改められました。これを「貞享の改暦」といいます。江戸時代には、そのあと「宝暦の改暦」(1755)、「寛政の改暦」(1798)そして「天保の改暦」(1844)の全部で4回の改暦が行われました。西洋の天文学を取り入れ、より精密な太陰太陽暦が作成されました。江戸幕府の天文方が暦の計算を行い、賀茂氏の系統を受け継いだ幸徳井(こうとくい)家が暦注を付け加え、各地の出版元から暦が出版されました。

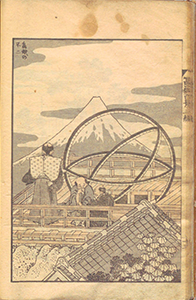

富嶽百景.第3編 葛飾北斎 画 1834-1835(天保5-6年)

北斎の版画「富嶽百景」に収録されている「鳥越の不二(とりごえのふじ)」に描かれた浅草天文台。江戸幕府の天文方(てんもんがた)が天体観測を行った。中央の球は渾天儀(こんてんぎ)という天体運行の観測器械。浅草天文台は、天明2年(1782)、牛込から移転、天保13年(1842)には九段坂上に移った。