あなたの人生には、なぜか物事がスムーズに進む「追い風」の時期と、何をやっても上手くいかない「向かい風」の時期があると感じたことはありませんか。

多くの成功者たちは、それを単なる「運」という言葉で片付けません。

彼らは、その背後にある、目に見えない“流れ”の法則を、直感的に理解しているのです。

東洋思想の根幹をなす『五行』の叡智は、その“流れ”の正体を、驚くほど論理的に解き明かしてくれます。

それは、あなたの人生を、より豊かで、調和の取れたものへと導くための、普遍的な成功法則。

その深遠なる世界の扉を、今、開いてみましょう。

万物を動かす

二つの力『相生』と『相剋』

五行思想は、この世界のすべては【木・火・土・金・水】という五つのエネルギーの絶え間ない相互作用によって成り立っていると説きます。

そしてその相互作用には、大きく分けて二つの基本的な関係性があります。

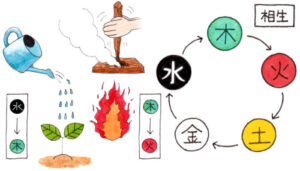

1. 互いを育み力を与える『相生(そうじょう)』の関係

これは生命力を高め、物事を「前へ」と推し進めるポジティブな循環です。自然界に例えるなら…

水は木を育て(水生木)

木は燃えて火を生み(木生火)

火は灰となって土に還り(火生土)

土の中から金(鉱物)が生まれ(土生金)

金(岩)の表面には水滴が宿る(金生水)

この関係は、母親が子を育む「母子関係」にも喩えられます。あなたの人生において物事が順調に発展している時、この「相生」のエネルギーが美しく流れているのです。

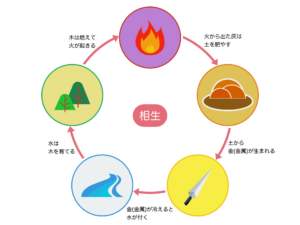

◆互いに生じ合う関係 相生(そうせい)とは

相生関係とは「相互助長、相互産生」のこと

相手を助けて促進したり育てたりする関係を表します下の図1をご覧ください

【図1】五行図(相生・母子関係)

水→木→火→土→金の順に 右回りに無限に循環 次の相手を育てるように作用します

下の図2をご覧ください

まず[水]から始まり 右へと変化水を吸って[木]が育ち[火]は木によって勢いを増し燃えた灰は[土]の養分となり土の中では養分が固まり[金]を生じさせ金属の表面には[水]が生じます

【図2】相生・母子関係

また、相生関係は “母子関係”ともいわれます。 「我を生む=母」「我が生む=子」を意味し、五行のうちの一行はどれも「母」でありながら「子」でもあります。例えば「木生火(木が火を生む)」においては「木=母」「火=子」の関係ですが「水生木(水が木を生む)」では「水=母」「木=子」の関係になります。それゆえ木は「火の母」「水の子」などとも呼ばれます

図1を「水」から順に矢印の順にみていくと、めぐり巡って相互に「生む関係」「助長する関係」「依存し合う関係」が浮かび上がります。

下記の表は 相生関係とイメージまとめ

相生関係 イメージ

①木生火 (木は火を生ず)

木は燃えて火を発生させます。これは、火の立場から言えば、火が燃えるのを木が助けてくれることを意味していますし、易理から言えば木は「巽」を意味し、これは「風」でもあり、風(空気)は火の勢いを強めてくれます。また、木の立場から言えば、木の持っているエネルギーが火となって外に放出されることを意味しています。良く取れば木の潜在エネルギーが外に現れて他のものを暖めたり、明るくしたりという貢献をすることでもありますが、木自体からすれば、消耗して自分がエネルギーを失うことでもあります

②火生土 (火は土を生ず)

火は燃え尽きれば灰となり土と化します。また、陶磁器などの作業工程などに譬えますと、火は柔らかい土を固めて強固な土(器)としてくれます。又太陽の熱を地面が吸収するという事象に譬えることも出来ます。適度な火と土の関係は良質の陶器などを生み出すこともありますが、過度の火と土の関係では、日照りの為に畑が乾いて、作物を育成することが出来ない土となることもあり、土の用途と性質によって、「火生土」も良く働いたり、悪く働いたりします

③土生金 (土は金を生ず)

土中から金(金銀・鉱石・宝石)などが掘り出される事象に譬えることが出来る関係です。良き山は宝の山となって、宝である金を産出することもありますが、過度の土は却って「埋金」と言って、金を土に埋もれさせてしまい、世に出ることが出来なくなることを意味していますので、この「土生金」の相生関係も吉作用となったり、時には逆に凶作用となることさえあります

④金生水 (金は水を生ず)

岩間(金)から水が生じることに譬えられ、又は金属の表面に水滴がつくと譬えられることもあります。金の側から見ると「金生水」は金の潜在能力を引き出す作用であり、水の側から見ると、金は水を生み出してくれる「水源」とみなされます

⑤水生木 (水は木を生ず)

水は木を育成する作用に譬えられます。只、水が多すぎると流木となって木が流されてしまうことになりますので、適当の水であってこそ木を育成する吉作用となるものです

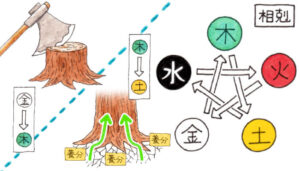

互いを抑制し

バランスを保つ『相剋(そうこく)』の関係

これは、行き過ぎたエネルギーを抑制し全体の調和を保つための、いわば「健全な緊張関係」です。

水は火を消し、暴走を抑え(水剋火)

火は金を溶かし、形を変え(火剋金)

金(斧)は木を切り、成長を整え(金剋木)

木は土に根を張り、その養分を制し(木剋土)

土は水を堰き止め、氾濫を防ぐ(土剋水)

「相剋」は決して悪いものではありません。この抑制の力があるからこそ世界は秩序を保ち、安定することができるのです。

◆互いを抑え合う関係 相剋(そうこく)とは

相克関係とは「相互抑制、相互制約」のこと「相剋」とは、ある物事がほかの物事を制約したり抑制したりする関係を表します。(「剋」には「勝つ」という意味がある)

五行全体のバランスを保つために行き過ぎることがないよう互いに抑え合います。

相手を調整する関係。図2をご覧ください

【図2】五行図(相剋)

[水]は[火]を消す力があり 勢いを調整

[木]は[土]の養分を吸い 根をはり勢いを調整

[火]は[金]を溶かすことで調整

[土]は[水]の流れを止めます

[金]は[木]を切り落とし調整このように、より勢いを増す相生関係と調整し合う相克関係がうまく組み合わさり自然界のバランスが取れています。私たちもこのバランスに沿って生きることでスムーズに生きられると考えます。

図2を矢印の順に見ていくと、巡り巡って相互に「抑制する関係」が浮かび上がります

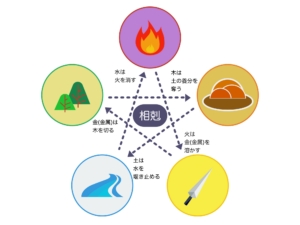

下記の表は 相剋関係とイメージまとめ

相剋関係 イメージ

①木尅土 (木は土を抑える)

木は土中に根を張ることによって、土を押しのけ土の養分を吸収します。木(植物)が盛んに繁茂し過ぎると、土は痩せてしまいます。逆に、土が強すぎて硬くなっても、木が根をはることが出来ず、木も反尅作用を受けて、枯れてしまいます。

②土尅水 (土は水を抑える)

土は堤防となって水が氾濫するのを防ぐ作用をします。但し、土が強すぎたり、悪い土であると、水は濁ってしまうことになります。また逆に、水の勢いが強すぎると、土も反尅作用を受けて、堤防が破れて水が氾濫してしまうこともあります。

③水尅火 (水は火を抑える)

水は火を尅して消す作用をします。適当な水は火の凶勢を抑えてくれ、水も火の反尅作用によって暖められることもありますが、強すぎる水は完全に火を消してしまって、火の効用までもなくしてしまうこともあります。また、強すぎる火に水を注ぐことによって、却って消すどころか爆発させてしまうことさえもありますので、他の相尅と違い火と水の相尅関係は注意して見てゆかないと、危険なことがあります。

④火尅金 (火は金を抑える)

火は金を尅して金属を熔かし変形させる作用をします。金が善用されるには適当の火で鍛錬されることが大切です。金が器をなし、名刀ともなる為には、火の勢いが金の力量に対して、適度である必要がありますが、火の勢いが強すぎれば鋼も完全に熔けてしまい、器(名刀)をなすことが出来ません。

⑤金尅木 (金は木を抑える)

金は木を尅し、斧や鋸となって木を伐採します。木は金によって伐採されて、切り刻まれることによって、人の役に立つ家や家具等の有用の材となることができます。切り刻まれ過ぎては木は死んでしまい、有用の材となることが出来ません。逆に木が堅過ぎれば、木の反尅作用を受けて、金(斧や鋸)も折れてしまうことがあります。

人生の“停滞”を生むバランスの崩壊

では、なぜ私たちの人生に「停滞」や「困難」が訪れるのでしょうか。

それは、この「相生」と「相剋」の絶妙なバランスが崩れてしまうからです。

五行の叡智は、その崩壊のパターンを二つの形で示してくれます。

1. 『相乗(そうじょう)』— 抑制が「いじめ」に変わる時

これは、「相剋」の抑制力が、あまりに強くなりすぎた状態です。

例えば、木のエネルギーが強くなりすぎると土の養分を吸い尽くし大地を痩せさせてしまいます(木乗土)。

これは人間関係で言えば、過度な管理や束縛が相手の活力を奪ってしまうようなもの。健全な抑制が「いじめ」や「支配」に変質してしまった状態です。

木火土金水のバランスの崩れ方1⃣

互いに抑えすぎてしまう関係

相乗(そうじょう)とは

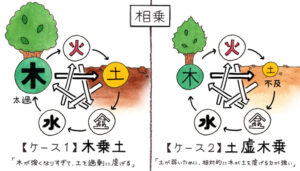

相乗とは「相剋関係」の抑制が強くなり過ぎる・相手を抑え過ぎるパターン

「相乗」の「乗」には、「強いものが弱いものを虐げる・凌駕する」などの意味があります。「相乗」とは、五行のうちの「剋している一行」が相手を強く抑えすぎてしまい、過度な相剋反応が起きることをいいます。「相乗」を引き起こす原因として、五行のうちの一行が、「1.強くなりすぎる」「2.弱くなりすぎる」の2つのケースが考えられます。また命理学では、木火土金水のいずれかが強くなりすぎることを「太過(たいか)」、弱くなりすぎることを「不及(ふきゅう)」と言います。

【ケース1:一方の太過による相乗】

五行のなかの一行が強くなりすぎたため、相手を抑えすぎて弱まらせてしまうケースです。「木火土金水」のイメージで、このケースを考えてみましょう。木が強くなりすぎたとき、土は栄養を摂られすぎて痩せてしまいます。このように木が強くなりすぎて、木が土を過剰に抑える状態、これを「木乗土(もくじょうど)」といいます。

【ケース2:一方の不及による相乗】

五行のなかの一行が弱まり通常の抑制にすら耐えられなくなって、さらに衰弱したケースです。これも例を出してイメージしてみましょう。栄養が豊かでない土は、木の正常範囲内での栄養摂取でも耐えられずに、さらに土が衰弱していきます。このように、土が弱まり相対的に木が土を抑える力が強くなった状態、これを「土虚木乗(どきょもくじょう)」といいます。

[水]の勢いがありすぎると

[火]が少なくなりすぎます

[火]が少ないので

[水]の勢いが更に増してしまう

このような状態を言います

『相侮(そうぶ)』— 下剋上が起こる時

これは本来抑制されるべき側が逆に相手を侮り、攻撃してしまう異常事態です。

例えば、通常なら火は水に消されますが、火の勢いが強すぎれば逆に水を蒸発させてしまいます(火侮水)。

これは組織において、部下の力が強くなりすぎて上司のコントロールが効かなくなるようなもの。秩序が逆転し混乱が生じている状態です。

そして最も恐ろしいのは、このバランスの崩壊が決して一箇所では終わらないということです。

五行の世界は、まるで精密な生態系のようにすべてが繋がっています。

ひとたびどこかで「いじめ(相乗)」や「下剋上(相侮)」が起こればその影響は、必ず他の場所へと連鎖していきます。

例えばある組織で「木」の部署(企画部など)の力が強くなりすぎたとしましょう。

すると、

-

まず、「土」の部署(管理部など)が過度な要求によって疲弊していきます。(=木乗土)

-

同時に本来「木」を牽制すべき「金」の部署(監査部など)が、その勢いに押されて機能不全に陥ります。(=木侮金)

-

その結果、弱体化した「金」の部署は、今度は「火」の部署(営業部など)の暴走を止められなくなってしまう…。(=火乗金)

このようにたった一つのエネルギーの過剰が、ドミノ倒しのように組織全体の調和を破壊していくのです。

あなたの人生で起こる「停滞」や「困難」もこれと全く同じ原理で生じています。

表面的な問題の裏側には、必ずこのエネルギーの連鎖的な不協和音が隠れているのです。

木火土金水のバランスの崩れ方2⃣

◆相侮(そうぶ)の関係

相侮とは「相剋関係」に逆方向の抑制が起きる・逆に自分が抑制されているパターン

五行の中のある一行が、本来ならば抑えられる(剋される)立場であるにもかかわらず、逆に相手を侮るかのように抑制してしまうことをいいます。「相侮」の「侮」は、「侮られる、バカにされる」などの意味があります。「反侮(はんぶ)」とも呼ばれます。「相侮」を引き起こす原因としては、五行のうちの一行が「1.強くなりすぎる」「2.弱くなりすぎる」の以下の2つのケースが考えられます。

【ケース3:一方の太過による相侮】

五行の中の、ある一行が強くなりすぎたため、本来は抑制される立場であるにもかかわらず逆に相手を抑制してしまうケースです。

「木火土金水」のイメージで、このケースを考えてみましょう。例えば正常状態なら木は金に剋される(樹木は斧に切り倒される)関係にありますが、木が強くなりすぎると斧では太刀打ちできなくなり、逆に斧が折れることもあります。このように木が強くなりすぎて、木が金を抑制してしまうことを「木侮金(もくぶきん)」といいます。

【ケース4:一方の不及による相侮】

五行の中のある一行が非常に弱まったため、相手を抑制するどころか逆に反抗されてしまうケースです。

これも例でイメージしてみましょう。正常状態なら木は金に剋される(樹木は斧に切り倒される)関係にありますが、斧が刃こぼれして錆びついていると木は切り倒せず、逆に斧が折れることもあります。このように、金が弱くなりすぎて、木が金を抑制してしまうことを「金虚木侮(きんきょもくぶ)」といいます。

このようにどれか一つのエネルギーが強くなりすぎても、あるいは弱くなりすぎても、全体のバランスは崩壊し人生の流れは滞ってしまうのです。

「相乗」と「相侮」はどちらも「相剋」の異常パターン、つまり正常な抑制関係が壊れてしまった状態のことをいいます。

あなたを形作るエネルギーの“個性”

では、そもそも私たちのエネルギーバランスは、なぜ偏るのでしょうか。

その答えの鍵を握るのが『比和(ひわ)』という、もう一つの重要な関係性です。

「比和」とは、水と水、木と木のように、同じ五行のエネルギーが重なり合う関係を指します。

仲間が集まることでその力が良くも悪くもますます強まるのです。

あなたが生まれ持った命式の中に特定の五行が多い場合、それはあなたの個性や才能の源泉となる一方で、人生の課題ともなり得ます。

「木」の氣が多いあなたは…

天に向かって真っ直ぐに伸びる樹木のように、慈愛に満ちた、強い信念の持ち主。しかしその真っ直ぐさが、時に頑固さとして現れることも。

「火」の氣が多いあなたは…

燃え盛る炎のように、情熱的で人々を惹きつける華やかさを持っています。しかしそのエネルギーは、時に感情の波として自らを燃やし尽くすことも。

「土」の氣が多いあなたは…

万物を育む大地のように、寛大で人々が集う中心となるでしょう。しかしその安定感が、時に変化を恐れる慎重さとなることも。

「金」の氣が多いあなたは…

研ぎ澄まされた刃のように、鋭い決断力と強い正義感を秘めています。しかしその鋭さが、時に他者だけでなく自らをも傷つけてしまうことも。

「水」の氣が多いあなたは…

深淵なる海のように、優れた知性と物事の本質を見抜く力を持っています。しかしその静けさが、時に人を寄せ付けない冷たさとして映ることも。

お気づきでしょうか。

あなたの長所と短所は、実は同じエネルギーの表と裏の関係に過ぎないのです。

そして、これこそがあなたがご自身の人生の“流れ”を読み解く最初の、そして最も重要な手がかりとなります。

自分を知り流れを創造する

ではどうすれば、私たちは自らの人生の流れを調和の取れたものにできるのでしょうか。

その第一歩は、あなた自身が生まれ持った「五行のバランス」を知ることです。

「木」のエネルギーが多い人は、慈愛に満ち、成長意欲が高いが、時に頑固になりすぎるかもしれない。

「火」のエネルギーが多い人は、情熱的で華やかだが、時に感情的になりすぎてしまうかもしれない。

「土」のエネルギーが多い人は、安定感があり人を育むが、時に動きが鈍重になるかもしれない。

「金」のエネルギーが多い人は、決断力があり義理堅いが、時に厳しくなりすぎるかもしれない。

「水」のエネルギーが多い人は、知性的で冷静だが、時に冷たい印象を与えてしまうかもしれない。

自分の「初期設定」を知ることで、どのエネルギーが過剰になりがちで、どのエネルギーが不足しがちなのかを客観的に把握できます。

そして、そのバランスを意識的に整えていくこと。

例えば、火のエネルギーが強すぎるなら、意識的に水のエネルギー(冷静さ、内省の時間)を取り入れる。

木のエネルギーが不足しているなら、新たな学びや挑戦(木のエネルギー)を生活に加える。

これが、五行の叡智を用いた最も実践的でパワフルな「開運法」なのです。

あなたの人生の最高の指揮者となる

五行の法則を知ることは、人生という壮大なオーケストラの「楽譜」を手に入れるようなものです。

どの楽器(エネルギー)が今強く鳴りすぎていて、どの楽器がもっと音を出すべきなのか。

私たちFOURPILARSはその楽譜を読み解き、あなたがご自身の人生の、最高の「指揮者」となるためのお手伝いをします。

あなたの生まれ持った命式から、固有の五行バランスを精密に分析し、今あなたの人生で何が起きているのか、そしてこれからどのような流れを創り出していくべきか、その具体的な戦略をお渡しします。

自らの手で人生のタクトを振るい、最も美しく力強いハーモニーを奏でる旅へ。

その第一歩をここから始めてみませんか。